欧豪年

欧豪年作品:松鹰图

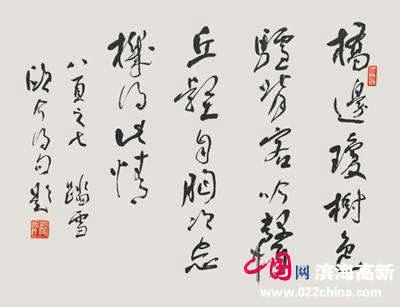

欧豪年书法作品

欧豪年先生是当代艺坛颇具影响力的著名画家。其绘画精山水、花鸟、人物、走兽,又能融通书法和诗文。他历任中国文化大学美术系主任、博士生导师及欧豪年文化基金会董事会主席;现为中国国家画院院委、国画院研究员,中华学术院哲士,南京博物院艺术顾问,中华画院艺术总顾问。他先后获韩国圆光大学荣誉哲学博士、美国印第安那波里斯大学荣誉文学博士学位,荣获法国国家美术学会巴黎大宫博物馆双年展特奖、世界华侨文化奖、中国画学会金爵奖、法国巴黎大宫水墨特奖等。他一直从事艺术教育与创作,绘画重视写生,不仅立足本土,更兼容西方学理,为当代“岭南画派”的发展做出了重要贡献。

欧豪年先生1935年出生于广东吴川博铺一书香世家。他祖父曾任晚清皇室光禄寺正卿,伯父是民国初年北京大学学士,父亲、叔父及兄长多人入读中山大学、厦门大学等学府。其家境优厚,芝兰茂阶,古书盈箧,有《万有文库》和四书、五经等典籍。他从小得父辈良导,又有塾师解惑、教授文学。诸父执辈常请画师到家里绘画,年少的他常受翰墨濡染,对书画产生了浓厚的兴趣。上世纪50年代初,他就读梅中(今吴川一中),得校长曾匡南及名师韩琰初、李沛源等栽培,品学兼优。特别值得一提的是,抗战时期,“岭南画派”名家赵少昂到湛江举办画展,欧豪年跟着父亲去看展览,并订购赵先生多幅作品,因此有缘结识了赵少昂。家长当时说待他长大后去求教于赵先生学艺,没想到数年后便成为事实。1950年,欧豪年随父母移居香港。越二年,赵少昂先生也从欧洲回到香港,17岁的欧豪年便正式拜师赵少昂。欧豪年跟赵先生学画四年。当时赵少昂组织“今画会”,欧豪年常协助赵先生带学生去写生。赵先生曾在崇基学院(香港中文大学前身)开了一门选科———中国画课,因要去美国办展,就把这门课交给欧先生主持。欧先生1960年正式受聘于香港崇基学院,讲授中国画。不久,由于学校转制改为公立中文大学,停开了选科。此时,欧先生已经成婚,夫人朱慕兰是一位受过英国式教育的名门才女,也是一位丹青妙手。他俩画风相近,笔情画意协调,属于志同道合的伴侣。1968年,他们在台北历史博物馆成功举办伉俪画展,深受台湾学术界赏识。之后,在文化大学创始人张其昀先生的多次邀请下,欧先生于1970年应邀执教中国文化大学美术系,定居台湾。

欧先生在台湾从事美术教育四十年,历任美术系教授、系主任等职。他从文化大学到台湾艺术大学研究所,对许多研究生、大学生做了表率的影响。在艺术教学上,欧先生广纳门人,用心传道解惑,把一切与绘画相关联的理念和技法毫无保留地传给学生,一如赵少昂对他的“用心栽培,尽情关爱”。欧先生十分重视对学生的教育培养,要求学生坚守中华文化精神,重视绘画的民族性,要扎根本土文化,苦练笔墨功。同时,他主张通过写生去加深对自然物象的了解和体会,创作时再强调和发挥一些趣味和人性。在欧先生的艺术思想指导下,他的学生有很多人后来成了教授、设计师、画家,也有一部分人专志学习他的绘画思想和风格。欧先生一直献身教育,目的是把“岭南画派”的画风在宝岛上广泛传播,把中华民族文化精神发扬光大。

为传承岭南画风,几十年来,欧先生一直以写生促创作、以创新促发展。他的足迹踏遍中华大地,乃至世界五洲。每到一处,都留下了他写生的踪影。他用水墨与山川对语,积累了一本又一本写生册页,为创作引进了活水新源。深入体悟祖国的山川秀色,这是画家创新的重要途径。欧先生深为大自然的神奇魅力所吸引,曾五上黄山,体察四季峰峦的不同变化,为创作获取有力的佐证。欧先生注重于写生基础上的创作,常以重墨构图取势,用笔迅捷如兔起鹘落,然后用淡墨渲染细节,一气呵成。他通过大胆的水墨和色彩的运用,把中国画的笔墨气韵与民族文化精神高度融合,将“天人合一”的哲学思想发挥到极致。欧先生在其描绘的大量作品中,常常托物抒怀,追求“人有人格,物有物格”的境界。他坚持“坚守民族文化,兼容西方学理”的艺术思想,大大地丰富了中国画的艺术表现力,为“岭南画派”的发展开拓了新路子,并努力将其带入东方艺术的主流。

“岭南画派”在中国绘画史上已树百年丰碑,产生过很大的影响。欧先生自师从赵少昂先生起,便深入学习和研究“岭南三家”高剑父、高奇峰和陈树人的艺术特色。当时所面临的是东西文化交流、西方冲击中国的时代,这三位巨匠不为世风所掩,傲立潮头,留学日本,在坚持中国人文情怀的同时,从日本画中间接地吸收西画成分,折中中西,形成一种独立的画风。因为他们三人都生活在岭南地区,后来又因有较多的追随者,为了便于学术上的研究,就把这些人的艺术称之为“岭南画派”。所以,这个画派不是“二高一陈”自封的。虽说“岭南画派”当年从日本画、西画中吸收了很多养分,但其意境和笔墨仍然是中国的。与后来吸收西画创作“中国画”的其他画家的作品相比较,“二高一陈”的画还是很“传统”的。

目前自中国大陆、港、台以至海外,学习“岭南画派”风格的人也不少,有许多画者正在为发展“岭南画派”进行着不懈的努力。这些年来,欧先生从大陆移居台湾,又游历到海外,旨在广泛宣传中华文化。他把“岭南画派”的画风带到台湾,目的是让当地美术青年在努力方向上有更多的选择;同时,也是为了改变当时人们普遍认为的“岭南”就是“广东”的观念。

经过多年的创作与教学实践,欧先生深刻地体会到,“岭南画派”代表的是时代精神的一个主张。它在坚守中国画这个民族脉络的基础上,并非对末节固执不变。像剑父、奇峰和树人先生当年塑造的种种风貌,包括命意、笔墨、章法及赋色的个别表现,都是属于“岭南画派”的。我们发现,从百年前“岭南三家”所形成的艺术风貌,到赵少昂先生乃至后来杨善深先生所创造的艺术风格,这其中总有些东西在慢慢地转变,透露出拓展的迹象。这也是人们在解读画派时感到比较有趣的地方。

欧先生认为,中国画家一定要看到中华民族文化的长处,要抓住中国的学问好好坚持。同时,也不能忽视西洋人的东西,要善于参考他们对远近、明暗、比例的运用。但取法西洋的关键还在于了解16世纪文艺复兴之后,他们是怎样将自己的传统绘画加以变通和继承的。百年前岭南画家注意到16世纪文艺复兴时期的成果,也看到日本画在学习西洋方面的成果。于是,岭南先师在坚持和发扬民族传统的同时,到日本去间接地学习、吸取西洋画风,熔铸出岭南风貌。他们的成功都是建立在厚实的民族文化基础上的。“今人不见古时月,今月曾经照古人。”(唐李白《把酒问月》)后代画家应该在前人的创造里好好地挖掘、积累,这是所有画家走向成功的必由之路。艺术要发展,一定要在思想上有正确的认识,要以海纳百川的情怀看待一切艺术,善于从中汲取精华。对待艺术不能局限于一时一地,不能固步自封,也不能全盘否定,更不能生硬照搬。作为一名画者,首先应当是一名学者,要有丰富的学养及严谨的治学精神,用淡定的心态去炼艺,用智慧的灵魂去感悟,用舍生的勇毅去担当。只有这样,才有可能为民族绘画艺术的发展做些贡献。

欧先生不仅是传统文化的忠实捍卫者,而且也是民族艺术的执著开拓者与传播者。他为发展民族文化艺术苦心孤诣,不负丹青,其精神是值得人们学习的。作为当代“岭南画派”大家,几十年来,他与夫人“俪影双双,尽携书画走天涯”(洛华笙《岭南衣钵传人欧豪年》),在多个国家和地区的重要博物馆、展览馆举办大型画展。如1968年,于台北历史博物馆举办伉俪画展;1973年,应邀参加在日本举办的“当代中国巨匠画展”;1975年,于吉隆坡和新加坡举办个展;1976年,于美国旧金山圣荷西市立博物馆和日本奈良文化馆举办个展;1978年,于日本东京中央美术馆举办个展;1980年,于马来西亚、新加坡、泰国举办个展;1981年,于台北历史博物馆举办个展;1983年,于南非多地举办伉俪画展。1989年,于比利时、西班牙举办个展;1990年,于台北市立美术馆举办“欧豪年国画创作三十周年展”;1993年,应邀参加法国国家美术学会于巴黎大宫博物馆主办的双年美展中的“中国绘画现代趋向”特展;1995年,于美国洛城太平洋亚洲博物馆举办个展;2000年,于深圳美术馆举办个展;2001年,于上海美术馆举办“欧豪年半世纪水墨创作展”;2002年,于浙江西湖美术馆举办“欧豪年半世纪水墨创作展”;2003年,于南京博物院举办“欧豪年半世纪水墨创作展”;2004年,分别于中国美术馆、广东美术馆和香港中央图书馆举办“欧豪年七十岁回顾展”。更令人欣喜的是,2004年8月,美国印第安那波里斯大学在校内设立“欧豪年美术馆”,其中珍藏、陈列了欧豪年45幅书画作品;2004年12月,中国文化大学也在本校的华冈博物馆内设立“欧豪年美术中心”,珍藏、陈列欧豪年100幅书画作品。

纵观欧先生的几十年艰辛而又坚定的艺术足迹,感慨良多。他常说:“可以不感染西方绘画的主观创作与科学经营,但绝对不能搁浅或沉没中华民族传统文化艺术中美好优良的传承。”又说:“留在外国的画家中,我还是佩服赵无极和刘国松两位。他们在国外广泛宣传了中华文化,能在海外为国争光。”每听到这些话,我总是被他的爱国情怀所打动,并从中领悟到他几十年来为艺术不遗余力、东奔西跑的动力之源。其志向宏远,令人肃然起敬。

欧先生的作品之所以备受艺坛的广泛关注,是与其鲜明的民族特色和画家的人品修养密切相关的。首先,中国画家必须具有较高的文化修养。欧豪年从小在国学方面用功特深,对中国哲学也很了解。虽然当时在文、史、哲方面没有更深入的发展,但他的这些修养后来却全面运用到了绘画上。一个人的修养决定着他怎样看待周围的事物。修养境界越高的人,越能透过表象看到本质,越能领悟和抓到事物的“常理”。从一千多年前东晋顾恺之的“迁想妙得”和“以形写神”到南朝齐谢赫绘画“六法”中的“气韵生动”的艺术观点,便可看出中国画对文化修养的要求之高。如果没有洞明艺术的玄理,没有学富五车的蕴藏,要创作出超尘脱俗的作品是不可能的。欧先生含英咀华几十年,融通国学典籍,以至其能深入而浅出、厚积而薄发。其次,善画者必先善书。像北宋米芾创作的《珊瑚笔架图》,便是以书入画的经典之作。书画同源,除了述说中国的书法和图画有同步发展的历史外,更重要的含义还在于阐明了中国画如同中国书法一样,都是“写”出来的,是画家情感的自然流露。中国画的最高境界在于传神。如果一个画者书法功力不足,作画行笔时左右受制,其画作就无气韵可言。欧先生的书法功底很深。他那古拙老辣、笔力沉雄的书风,和他的画风相融相通;加上胸存经纶、心贮万象,作画自然多是神来之笔。所以他的作品,总让人感受到高旷的气象、扛鼎的笔力和神奇的趣味。再次,中国的文学、史学、哲学与绘画创作思维和意境内涵有着密切的关系。中国文化的三大思想支柱———儒、道、释,都在不同程度上影响着绘画的创作思维,如“超乎象外,得其环中”,“绚烂之极,复归于平淡”等。在这些思维构想下,国画作品往往渗透着“哲”味,从而起到“成教化,助人伦”的作用。文学主要以诗词形式渗透于绘画。“诗是无形画”,诗画妙合,可以引发观者产生更丰富的联想,甚至可以弥补绘画表达上的不足。欧先生作诗、赋词的修养极深,他的很多作品都体现了“以诗言志”的艺术特色。诚如欧先生所言,作画举笔即心驰万象,想到哪里就画到哪里;画成之时,诗已贮于胸次;待濡墨书之,便感觉气象万千了。欧先生之诗,不论写景、咏物还是感时、抚事,总给人以意味隽永之感。如欧先生重登黄山题曰:“黄山信美玉屏峰,此日重登正暮冬。已赏琼光千仞雪,更欣迎送有乔松。”题故乡红棉曰:“木落台荒感物华,春来何处赏红霞。今看纸上槎态,犹是天涯梦里花。”读后,除了惊叹字字珠玑外,更感其爱国思乡的赤子衷怀。纵观艺坛,诗、书、画三绝者,古时多矣,近代唯张大千、齐白石等。欧先生几十年匠心独运,将诗、书、画三帜并举,当属艺坛麟角。他许多的作品,不论在笔与墨的巧妙运用上,还是在空间布局与主题思想上,都是发乎于心而得意于手的杰作。这是欧先生忠实坚守东方文化,对中华艺术顶礼膜拜,为当代“岭南画派”的发展努力耕耘、默默奉献的见证。

欧先生道参云汉,德并山高。他一直来以君子之操自律。其学问之渊,成就之大,为世人共仰。但他自谓“欧介”,以取“一介画人”之意。其人如名,谦谦可敬;其品如兰,淡淡流馨。在很早的时候,欧先生的作品便深受宋美龄的喜爱,蒋经国常买他的画送给宋美龄作为礼物。欧先生在美国举办画展,宋美龄也亲临捧场。若更上溯到1966年,孙中山先生百年冥诞,国民党政府在阳明山建一座中山楼以示纪念,同时也作蒋介石接待外宾之用。中山楼落成,蒋夫人特意要选欧先生的一批画陈列其中,足见其对欧先生的敬重。蒋家权势显赫,欧先生却从不攀附,始终坚守着中国文人的品格。2005年5月,台湾亲民党主席宋楚瑜到北京与中共中央总书记胡锦涛进行历史性的会面。宋楚瑜携带的见面礼就是欧先生所画的《海宇清涛图》。这件作品描绘在灿烂的阳光下,一只雄鹰正翱翔于波涛之上。画上诗云:“清涛晏海宇,清议福斯民。风雷今宵酒,明朝日又新。”当时,多家媒体都报道了此事。记者问及欧先生有何感受,他只说了一两句很谦逊的话。

欧先生久居宝岛,怀乡念故之情常常托于毫素。正如他在一幅《秋瓜图》上所题:“未识耘田学种瓜,绿荫满架亦堪夸。儿时光景今难再,秋雨秋风忆故家。”又如题木棉花:“繁花如火干撑天,客里逢春见木棉。风雨故园伤寂寞,何年结伴买归船。”乍看写花写草,聊寄游子情思;但走进诗人的内心深处,那阔别的亲情却咫尺天涯,细想便催人泪下。正如龚自珍诗云:“莫信诗人竟平淡,二分梁甫一分骚。”那份离愁,并非短短几句话就能表达清楚的。在海峡两岸开放春风的吹拂下,欧先生终于可以经常回大陆探亲、观光。他热爱桑梓,尊师重道,深受乡人爱戴。他在故里拜谒塾师李秀谦,在香港拜祭先师赵少昂,在南京为“岭南画派”大师高奇峰修仙居。他慷慨捐资家乡助学,资助诗社出版经费,成立欧子纯公纪念馆,为家乡文化教育事业做贡献。令人难忘的是2002年7月,欧先生在广东省政协副主席王兆林的陪同下回乡观光。乡人闻讯,前来索墨宝者近百人,欧先生不顾旅途疲惫,挥笔疾书,尽量满足求者之心,令人感动不已。欧先生博学鸿才,高山景行,不愧为后学典范。

古今画坛,居大家之位者,其艺术脉搏必须既能承前也能启后。凡大家都会忘名、忘利、忘我,且总是把方便让给他人,把傲骨和寂寞留给自己。欧豪年先生就是一位这样的艺术家。

(来源:中国书画报)