新娘拍卖是古巴比伦人的发明,这种含有对女性侮辱的事件证明拍卖历史悠久。

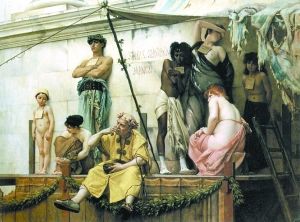

古罗马奴隶拍卖时卖家用鞭子抽地三次表示成交。

热闹的古罗马拍卖场,人们把雕塑、挂毯、山羊等当作拍卖品,还有奴隶。

去年12月,北京匡时“2011秋拍”推出29件拍品悉数成交,并创“白手套”佳绩。

今天,美国蒙大拿州小镇加里欧文将以拍卖形式出售,起拍价25万美元,有意者可前往现场或在网上竞拍。小镇占地3.1万平方米,只住着历史文物经销商克里斯・科特兰德和他的看护。科特兰德决定拍卖出售小镇的经济支柱加油站和便利店以及一些文物藏品。

拍卖小镇近来在美国已不新鲜。怀俄明州的美国最小城镇比福德今年以90万美元成交。只是,小镇并不总畅销,蒙大拿州约2万平方米的小镇普雷7月底拍卖,成交价低于预期。

拍卖是人类古老的买卖方式,迄今为止已历经几千年的风风雨雨。古往今来,利用拍卖成事者无数:从古巴比伦人通过拍卖迎娶新娘;古罗马商人依靠拍卖坐上皇位;到当下政府拍卖国债;海关拍卖罚没物品;银行拍卖不良资产……拍卖标的可谓五花八门,拍卖场上槌起槌落,一个个拍卖新纪录被创造,一批批商品的新价值被发现,拍卖的神奇令人眼花缭乱,叹为观止。

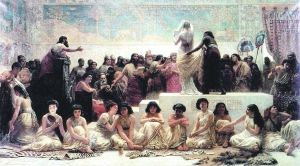

起源于“新娘拍卖”

拍卖历史至少已有2700年

拍卖产生于古代奴隶社会,人类历史上的拍卖行为最早见诸文字记载,是公元前500年左右古希腊著名历史学家希罗多德对古巴比伦婚姻市场上的一段描述:当时,每个村落每年都要举行一次拍卖会,适婚女子集中起来,想要择偶的男子站在外面围成一圈,拍卖人则按照漂亮、丑陋、残疾的出场顺序,将女子依次拍卖。如果选中同一个女子,哪个男子出钱最多,即可买她为妻,成为新郎。这便是拍卖史上赫赫有名的“新娘拍卖”事件。

拍卖介入婚姻,男子竞价择偶,是古巴比伦自始至终盛行买卖婚的必然结果和新的交易方式。公元前18世纪颁布的《汉谟拉比法典》曾规定,婚约缔结后,未婚夫须向其岳父交纳一笔聘金和聘礼。聘金是未婚妻的买身费,而聘礼则是保证履行婚约的定金。后来,在买卖婚中又采取拍卖方式,新娘的身价得到最大限度的升值,这无疑是古巴比伦人的一大发明。无怪乎希罗多德对此赞誉说:“这乃是他们的风俗中最好的”、“最聪明的”。

尽管新娘拍卖是对广大妇女的侮辱,但事件本身又证明,拍卖历史悠久,距今至少已达2700年。

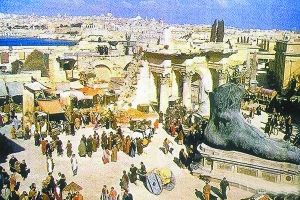

继古巴比伦之后,拍卖活动在公元前末期,又开始较大规模地兴起于古希腊、古埃及和古罗马。如公元前5世纪的希腊,就有奴隶拍卖、采矿场和诉讼罚没财产等拍卖。公元前305年至公元前30年的埃及托勒密王朝,有王仓磨粉设备、国有打谷工具、王室土地等拍卖。

古巴比伦、古希腊、古埃及的拍卖是世界拍卖史上的第一个里程碑。其特点是:拍卖内容单一,拍卖标的匮乏,拍卖以人为主,兼拍其他,反映了奴隶社会买卖婚姻引入竞价因素,奴隶主对奴隶的欺压等。当时没有拍卖机构,拍卖人均为社会贤达之类,或由宫廷选派的人士主持拍卖;拍卖亦未形成规模,表现为零星性、散见式的一种拍卖活动,不是人们普遍运用的买卖方式。

“皇位”“官爵”均可拍卖

拍卖行最早产生于古罗马

罗马共和时期,拍卖得到空前发展。在奴隶拍卖基础上出现了战利品拍卖和商品拍卖。战争发生时,大批商人随军出发,一旦罗马获胜,他们便在战场上就地竞买士兵们掠夺到的多余战利品。士兵将长矛插在地上,四周堆满各种拍卖物,包括铠甲、军服、武器和生活用品等。通过拍卖,士兵们能大发一笔战争财,而随军商人则接着转手倒卖,亦从差价中赚不少钱。

除了士兵和商人参与拍卖,罗马执政官也常用拍卖方式处置敌产,而罗马皇帝则拍卖皇宫物品扩充财源,就连皇帝禁卫军也把拍卖作为生财之道。公元193年3月,在位不足百天的罗马皇帝佩提那克斯,被握有皇帝废立之权的禁卫军士兵谋杀,在选择新君的过程中,财迷心窍的禁卫军竟决定将堂堂皇位在两名争权者之间拍卖。结果,出价最高的罗马大富翁狄狄乌斯・尤利安努斯获胜登基,他给有关士兵每人6250德拉克玛(古希腊含银货币),总计相当于现在数百万美元。这便是拍卖史上著名的“皇位拍卖”事件。

由于古罗马拍卖的火爆,原本分散兼营拍卖的拍卖人,便逐渐被专门从事拍卖的拍卖商所取代,后来一些拍卖商又单独或合伙组建机构,成立门店,开设了拍卖行。关于这点,较早见诸文字记载的是古罗马著名讽刺诗人尤维那尔对古罗马城内人们去拍卖行找工作的描述。其诗句有“争先恐后四处奔走,拍卖行里谋职心切”,时间为公元前2-1世纪,距今2200年。拍卖行最早产生于古代罗马,是古罗马对世界的一大贡献。

古罗马拍卖是世界拍卖史上的第二个里程碑。其特点是:拍卖内容丰富,拍卖标的广泛,小到衣布酒茶,大到房屋土地;上至皇位国家,下至隶畜官爵,无一限制,均可拍卖。

更准确地说,古罗马时期的拍卖是人类历史上拍卖发展过程中的第一个高峰。它突出地表现为拍卖性质、拍卖范围、拍卖数量、拍卖方式等方面的巨大变化。有任意拍卖,也有强制拍卖;有自行拍卖,也有委托拍卖;有民间拍卖,也有政府拍卖;有平民拍卖,也有皇室拍卖;有商业拍卖,也有公益拍卖,等等。这些拍卖活动不但涉及到经济、司法领域,而且涉及到政治、军事领域,令人眼花缭乱。

古罗马时期的拍卖为近代拍卖奠定了基础、构造了轮廓、确立了模式、创制了法规、积累了经验,堪称近现代拍卖的源泉和鼻祖。就连英文“Auction”(拍卖)一词,也直接来源于拉丁词语“Auctio”、“Autuc”(意均为“增加”),这使人有理由相信,古罗马拍卖正是当今国际通行和最时兴的“增价拍卖”方式的起始和雏形。

光绪年间出现“叫卖行”

上海是中国拍卖行发源地

与古罗马相比,中国的拍卖活动要滞后得多。据史料显示,中国直到奴隶社会后期才有商业拍卖活动,但拍卖机构出现却是近代的事情。如明代小说《醒世恒言》记载,明嘉靖年间江苏吴江县织工施复,因缫丝技高,所织绸质好,每每“拿上市去,人看时光彩润泽,都增价竞买,比往常每匹平添多银子。”尽管这里已经多少包含了一些拍卖因素,但严格说来并非真正的拍卖,当然也谈不上拍卖商,更没有拍卖行。

近代,随着中国对外贸易的增加,特别是鸦片战争失败,中国沦为半殖民地半封建社会以后,西方资本主义国家便将更加先进的拍卖机制引入中国。中国最早的新式拍卖活动发生在广州,来华洋人经常举行拍卖,如英国东印度公司,就曾定期在中国拍卖鸦片。有资料说:“以1813年为例,这一年,印度上等鸦片‘公班土’,每箱成本费是237卢比(印度货币),它的拍卖价格,包括印度的鸦片税在内,每箱2428卢比,两者差额为2191卢比,超过原来成本9倍。”相比之下,1821年东印度公司运送一批印花布“在广州拍卖脱手”,却因为国人不认洋货而使进口商“亏本60%以上”。

上海则是中国拍卖行的发源地,中英《南京条约》后,旅沪英侨曾于1872年在上海开设鲁意师摩洋行,主营拍卖业务。随着上海商业地位的日益突出,市内国人效仿洋人从事的拍卖活动逐步兴起,国人创办的拍卖行也应运而生,并渐成规模,其鼎盛时期多达二三十家。

在北京,法国人品德曾于19世纪末最先开设一家“品德拍卖洋行”,专门主持王公大臣、高官显宦家藏的珍奇文物、古董字画的拍卖,从中渔利不少。其操作办法是:拍卖会前3天,由拍卖行在卖主家中划出一块地方,将全部拍卖物品对外公开展示。与此同时,拍卖行在京城各种报纸上和街巷中大事刊登、张挂关于拍卖的广告、招贴和传单,吸引买主前往看货。拍卖举行时,品德亲任主拍,将一件件拍品过手成交。通常,这家拍卖行都要向卖主提取约20%的拍卖佣金。有时,他还利用卖主知物不知价的缺陷,将那些最有价值的东西以卑鄙手段自购下来,然后倒卖国外,牟取暴利。

自光绪庚子年后,北京始有国人经营的拍卖行。这些拍卖行拍卖各类物品,又因其以叫价方式营销,故亦称“叫卖行”。进入民国年间,外资北京幸福拍卖行改为由国人接办,行址设在东单北大街。不久,中资“公易拍卖行”又在西长安街诞生。这两家拍卖行当时专以拍卖法院罚没财产和大户废弃物品为主。

延伸阅读

拍卖商品一般增值30%以上

中国拍卖业已逐渐走向成熟

新中国成立之后,在20世纪50年代仍实行过一段时间的拍卖制度,主要用于司法判决和赈灾救济诸方面,均起过一定的积极作用。

1958年,植根于旧中国的拍卖行在国内被全部取缔,拍卖活动从此偃旗息鼓,拍卖槌声长期不再响起。

当蓝白方格旗在新中国重新挂起时,已经是20世纪80年代。党的十一届三中全会以来,我国实行改革开放政策,以后又明确提出实行社会主义市场经济体制,从而使我国沉寂多年的拍卖业又有了赖以生存的条件。可以说,我国拍卖业的复苏,是社会主义市场经济发展的产物;同时,拍卖业的发展,又在一定程度上反映了我国市场经济发展的进程。

自1986年我国改革开放后第一家拍卖企业国营广州拍卖行恢复至今,中国拍卖业已走过了20多年的发展历程。20多年来,中国拍卖业发展迅速,拍卖企业数量从1986年的1家发展到目前的5000多家;国家注册拍卖师已有11000多人;拍卖从业人员突破10万人;拍卖业务的触角已经涉及到了社会经济生活的各个方面。这一切都说明,中国拍卖业已逐渐走向成熟。

我国拍卖活动正由沿海向内地,由大城市向中小城市延伸。拍卖的服务领域涉及商业、物资、纺织、邮电、房产、金融、文物、土地管理、城市园林等各个领域。拍卖范围逐步拓宽,由前几年主要是执法机关的罚没物品,扩大到不动产、土地使用权、房屋、文物、字画、邮品、稀见图书、音乐作品、科技成果、小型企业、破产企业、市场摊位、汽车牌照、电话号码、体育明星的金牌,以及无线电传呼频率等。从有形财产发展到无形财产,充分体现了公开、公平、公正的原则,为价格不确定的商品(如房地产、企业产权、半旧物品和贵重物品等)、非正常流通商品(如执法机关缉私、罚没的物品,无人认领的物品等)提供了有效的流通渠道,实现了这些商品的最大价值。

目前,实行拍卖的商品一般都增值30%以上,拍卖活动在增加国家财政收入,促进廉政建设等方面,发挥了积极的作用。

行业揭秘

“白手套”

拍卖师最高荣誉

目前,我国有注册拍卖师11000多人,其中大部分人在拍卖行工作,活跃在拍卖领域,另一些则是律师、教师等非拍卖从业人员,仅将拍卖师关系挂靠在拍卖行,即考取证书之后从未上台主持过拍卖会。

拍卖师的工作非常具有挑战性,要想成功主持一场拍卖会绝非易事,除了要具备相关的商品知识外,通常还要切实做到以下两点:

首先,要有良好的心理素质,在大庭广众不怯场,尤其面对场上拍卖价格的重大变化必须泰然处之,防止感情用事造成失误。曾有一个拍卖师拍卖国有土地使用权,当价格上升到2亿元人民币时,因为从未见过如此高价而兴奋过度,把“三声报价,一槌定音”的国际惯例忘在脑后,两声报价就匆忙敲槌,从而导致拍卖无效。

其次,要有很强的应变能力,拍卖现场什么事情都可能发生,缺乏应变能力,面对突发事件决策失误、措施不力者,是当不了拍卖师的。曾有一个拍卖师正在拍卖著名画家吴冠中的作品,突然有人站起来声称是吴冠中的弟子,并说拍卖师拍卖的“吴作”是赝品,号召大家拒买。那位拍卖师既未慌张,也不和那人争辩,而是巧妙地让保安将其请出会场,从而化解危机。

“白手套”是拍卖师职业的最高荣誉,意味着拍卖专场的成交率达到100%,是对拍卖师能力的最高认可。熟悉艺术品拍卖的人都知道,在大型的艺术品拍卖中,一个专场的成交率能够达到80%就已经是非常不错的成绩,更何况100%。在中国艺术品拍卖市场恢复初期的十年中,都不曾出现过一次“白手套”专场,不过这种情况在2003年改变了。

2003年11月,中国嘉德秋季艺术品拍卖会“集珍三家藏张大千、黄宾虹、齐白石等中国书画专场”举槌,全场64件拍品悉数成交,成交率达到100%,成交金额达到1474.11万元,成为中国内地艺术品拍卖史上第一个“白手套”专场。为此,中国嘉德拍卖公司按照国际惯例,向本场的拍卖师高德明授予了“白手套”的荣誉,高德明就此成为中国艺术品拍卖行业中第一位获此殊荣的拍卖师。

来源:北京日报