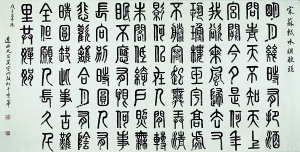

张仃作品《苏轼·水调歌头》

张仃作品《层峦叠壑》

宋媛媛/漫画

虽然焦墨山水画并非他始创,但是他把焦墨山水画的表现手法发挥到了极致;虽然他为中国美术事业做出了巨大贡献,享有很高盛誉,但是他一生仍孜孜以求;晚年醉心于篆书艺术,为后人留下了又一批宝贵的精神文化遗产。在我国著名美术家张仃逝世两周年之际,由北京画院联合中国美术家协会、清华大学美术学院、张仃艺术研究中心等艺术机构共同倾力合作推出的20世纪中国美术大家系列展“文心化境——张仃书法艺术展”今起在北京画院美术馆举行。重温大师书画作品,探寻大师创作历程,今天依然令人肃然起敬。

一生艺术实践诠释“大美术”

张仃是一位掌握优秀传统文化精髓的“大美术家”,新中国成立之初,他参与了中华人民共和国国徽设计工作并负责组建中央工艺美术学院。1954年,中国美术界开展了一场关于中国画的大辩论,面对保守主义和虚无主义两种思想,张仃以自身的实践,与李可染、罗铭一起以中国画水墨的方式开始长途写生,顺应时代潮流寻求改革中国画的道路与方向。历时3个月的写生后,他们举办的写生画展轰动了整个美术界,给当时处于困境的中国画创作带来了生机。

上世纪70年代开始,张仃开始攻克“焦墨画”。他的“焦墨画” 继承了中国画的优秀传统,在大量写生的基础上逐渐形成了个人的风格。

暮年的张仃寓居京西住所时仍没有放下手中毛笔,却钟情于中国传统的篆书艺术,创作了大量优秀的书法作品。可以说张仃一生的艺术创作与努力都贡献给20世纪新中国美术事业。他笔下的漫画、连环画、壁画、装饰画、动画、艺术设计、焦墨山水、篆书书法都是我们今天宝贵的精神文化遗产,张仃以自己一生的艺术实践为人们更好地诠释了“大美术”的概念。

焦墨山水开创一代新风

提到张仃,人们自然会想到他的焦墨山水。焦墨山水最能表现苍劲、宏阔、有力、具有金属感的画面。但是由于笔中水的含量达到了极限,在表现力上就有很大的难度。

在我国绘画史上,前人就已对焦墨山水进行过实践探索。清代八大山人有渴笔画,即用极少水分的干笔作画。程邃、髡残及现代大家黄宾虹等都擅用此法。尤其是黄宾虹,大量的写生稿都是运用焦墨完成。张仃继承和发展了前人的这种表现手法。他学习前人技法,但更多地是到大自然中去写生,在写生中攻克了一个又一个难题。他解决了焦墨法最难达到的苍与润的统一难题,浑厚而又非常滋润,层次丰富,其深浅浓淡富于变化,在整体上形成动人的节奏感。

画家吴冠中评价道:“使惯十八般兵器的张仃,却安于这最简单、最传统的工具,凭一条墨线,似春蚕吐丝,无限情丝在草丛中‘作茧自缚’!墨线、墨点、墨块,积墨、飞白、交错的皴擦……可构成各式各样的体感、量感、虚实感,26个字母却写下了无穷无尽的文章,都缘于情意永无穷尽。”画家黄胄评道:“太行房山十渡图,所谓干裂秋风,笔含烟润,垢道人(程邃)、石溪(髡残)等大师喜运此法。仃公推陈出新,别具新格,精心运焦墨于笔皴擦而能开一代新风,功力之深,非率意游戏笔墨者可知也。”

本次共展出张仃书法及焦墨山水作品70余幅,展览将张仃晚年创作的书法作品进行梳理、分类、研究,按照书写内容划分为:天人之际、古今之变、四时行焉三个部分。此外还将张仃早年创作的焦墨山水画对比陈列,从而演绎张仃“文心”幻化出的书境、画境之间的内在关联,体味他在艺术创作中特有的文化心境。

篆书艺术演绎中华传统文化

晚年的张仃醉心于篆书艺术,书写篆书是每天都要做的功课,但是就书写内容来看,张仃并非是信手拈来毫无根据,而是在夫人灰娃的帮助下,认真地梳理、整合古人的哲理名言和历朝的文学经典。在创作时又加入自己的理解和加工,就篆书作品书写的内容来看,也是对当今传统文化缺失情景下的一种普及和推广。

本次展览对张仃的书法进行了分类、梳理。第一部分“天人之际”为先秦诸子著述及历代诗文中流传久远的经典论述,从中折射出古人传统的宇宙观与人生观;第二部分“古今之变”主要为各朝咏史抒怀,凭吊古今之作,反映古人的历史观;第三部分“四时行焉”讲述四季的轮回与自然的兴衰,主要选取的是古典诗文中咏叹四季的名句。

据举办方介绍,将张仃钟情一生的书法艺术作为切入点,单独以专题展览形式推出的研究性展览尚属首次。同时,举办方还对这批书法作品的释文与出处进行了详细认真的考据工作。在方便阅读的同时更好地拓宽了展览的外延,使得这次张仃书法艺术展不仅仅具有艺术的可观性,更加具备了文学上的可读性。在传统久违的今天走进传统,重读经典。

本次展览将持续到5月2日。

张仃印象

张仃先生是一位传统艺术实践者同时还是一位思想者,他对于传统艺术不时发出的许多独到见解往往流传为画界格言,20世纪末有着浓厚中国传统文化情怀的他发出了“守住中国画的底线”的呐喊,这在整个画界引发了广泛的共鸣。

此次我们把张老这一批书法作品整理出来,并配以焦墨山水画作为专题推出,在展示张仃先生书画艺术成就的同时还有一个重要的目的,就是想以张仃先生的艺术为个案来研究中国绘画与书法之间更为内在的关联,进一步深入探求他所说的“底线”为何物?我认为张仃先生所说的这个“底线”包含有多个层面,其中既有对于中国画传统的认识与实践,也包括了中国画家对于书法的深造与磨练,还有更为微观层面的笔墨以及宏观层面的境界提升问题。

这一批焦墨山水不施彩色、纯用水墨,与书法作品相互对照,我们更容易找出笔墨与线条、书法的结构与绘画的章法之间更为直观的联系,进而探讨其他关于书画同源的方法和规律。——北京画院院长王明明

张仃(1917.5-2010.2)

号它山,当代著名国画家、漫画家、壁画家、书法家、工艺美术家、美术教育家、美术理论家。

曾任中国文联委员,中国美术家协会常务理事,中国美术家协会全国壁画工作委员会主任委员,中国工艺美术家协会副理事长,中国画研究院院务委员,黄宾虹研究会会长,中央工艺美术学院教授、院长,《1949-1989中国美术年鉴》顾问。

参与设计中华人民共和国国徽;主要著作有《张仃水墨写生》、《张仃画室》。