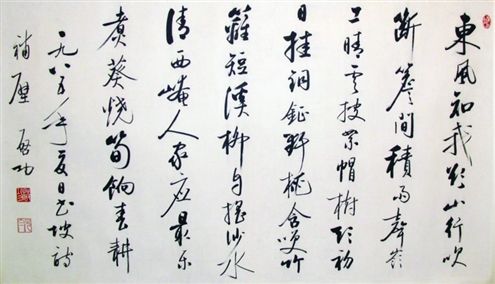

行书苏东坡诗句  行书苏东坡诗一首 本版作品均为 银座美术馆藏品

行书苏东坡诗一首 本版作品均为 银座美术馆藏品

行书白石道人诗

灿烂的中国文化史培育出无数的明星,他们有的光照一代,有的“各领风骚数百年”,有的甚至光耀千古,如上古的孔子和中古的苏东坡。进步,无疑是文化发展的潮流,“江山代有才人出”,时事必然造就现当代新的文化大师。启功先生就是其中的翘楚,而且是一位“不世出”或曰“间世”的翘楚——亦即不是随便什么时代、随便什么人物都能成就的领军人物。古人评价文化大师常用“道德、文章”为标准。但我以为具有高尚道德、文章的人固然伟大,但未见得都可亲可爱,要成为一个完美的文化大师还须有“性情”,启先生恰恰将这三者结合在一起。

所谓“文章”是指广义的学术或艺术水平,这当然是成为文化大师的基本标准。如果一个人能在学术或艺术领域中专精一项,或兼擅一两项,已属难得。启先生不但能横跨学术与艺术两大领域,将学术艺术化与艺术学术化有机地结合在一起,而且在这两大领域中又兼擅数项,并能达到顶级水平,堪称全能、全才之大师,故尤为难得。

就艺术领域而言,众所周知启先生是蜚声海内外的书画家。就实际情况而言,启先生的书名要远高于画名。然而启先生从小立志要当的却是画家,故青少年时于绘画用力甚勤;加之先后拜书画名家贾羲民、吴镜汀、齐白石为师,并深受号称“南张北溥”的溥心畬及溥雪斋等大师的亲传,故于上世纪四五十年代即已享誉画坛,常有多幅作品同时出现在全国性的画展上。据启先生的友人王静芝先生所云,当时两张启功可以换一张董其昌足见其声誉之高。启先生学画从临摹入手,恪守传统,接续了水墨画的正脉,延续了文人画的精神,笔触精微,一丝不苟,尤喜元四家及清四王的作品,尽得其画理之精髓、笔墨之灵趣及皴染之技法,风格空灵雅洁、澄澈明快,深具“兰飘竹撇写离骚”的诗意。在恪守传统的基础上启先生也有创新,如对色彩的大胆使用,竟与西方之印象画派有某些暗合之处。也许真的是“文章憎命达”,1957年启先生竟“莫须有”地在他一手参与策划的画院被打成“右派”,这对他是一个摧毁性的打击,从此决心封笔不画。只有到“文革”后期之后才技痒难收,偶拾零纸,小泼丹青。但那时他已被“书债”所累,故很难重回巅峰。如果没有那场噩梦,谁敢说启先生的绘画不会和他的书法一样辉煌?

但也许又应了另一句古训:“天道酬勤”,当绘画生涯遭到摧残时,他的书法成就却方兴未艾,蒸蒸日上,并于上世纪七十年代后达到如日中天的高峰,世人称为“启体”,即在多方吸纳传统书法的成就上,自辟蹊径,独创一格。其风骨恰如翩翩美少年,风发激越,策马扬鞭于柳陌花衢;其闲雅恰如文人雅士,轻裘缓带,促膝于几榻,转见风采;不衫不履,相聚于山林,尽得倜傥;其潇洒恰如《论语》所云:“春服既成,浴与沂,风乎舞雩,咏而归”;其高华恰如稼轩咏山之譬喻:“争先见面重重,看爽气朝来三数峰。似谢家子弟,衣冠磊落;相如庭户,车骑雍容。我觉期间,雄深雅健,如对文章太史公。”总之,他的书法与其绘画一样,都坚守了它们应具有的美学原则——雅俗共赏之美,赏心悦目之美,深具文人才情的气质和书卷的文化内涵。这在浮躁气充斥书坛画界,出现大量以标新立异、粗头乱服、东倒西歪、以怪为美甚至以丑为美的当今尤具拨乱反正的文化价值和文化意义,并将对中国书法史产生深远的影响。启先生还是一个卓越的书法理论家,提出很多诸如“师笔不师刀”,最佳的结字当符合“黄金分割”等命题,都堪称不刊之论。难怪书法界很多人都称启先生的书法成就可以跨越明代的董其昌直接元代的赵孟頫,堪称几百年才出现一个的书法大师。

而最能体现将书画艺术与学术研究相结合、在书画领域将艺术学术化、学术艺术化的是启先生的书画鉴定成就。启先生常自称平生用力最勤的也在此。他的书画鉴定有很多一般鉴定家不可企及处。首先是经眼广,从十几岁起就随贾羲民先生“泡”在故宫(微博)的书画馆,聆听专家的指点;30多岁就担任故宫专门委员,负责书画鉴定;解放后又入文物局,继续搞书画鉴定;尤其是“文革”后,先后任文物鉴定委员会委员、主任委员,一生经眼的古书画当以十万计。而启先生天资聪颖,凡一经眼,即过目不忘。二是以书画艺术家的身份进行书画鉴定。他对古代著名书画家的风格、构图、着色以至笔墨特征皆了如指掌,不像有的人或只会创作却不懂理论,或懂些理论却不会创作,启先生有两手,且两手都过硬。三是兼以学者的身份搞鉴定,即不仅靠眼力,还能靠学力,能从墨迹之外,诸如称谓、避讳、背景、史料等发现很多一般鉴定家发现不了的问题。这是将艺术学术化最典型的体现,也是他能独树一帜居于当代鉴定大师前列的重要原因。

在充分肯定启先生书画艺术的文化价值时,更应强调的是启先生首先是一个学者,他在学术领域具有更深远的文化意义。启先生是一位全能的学者,他兼擅古典文学、文献学、考据学、史学、小学(包括文字、训诂、音韵等诸学)、红学、敦煌学、佛学、民俗学,以至对小说、占卜、三教九流之学皆有广泛的涉猎。换言之,今日之学术分科完全不适用于他,他是一个“大杂家”,他也欣然以此自诩。他的古典文学、文献学、考据学的成就主要集中在中华书局(微博)四卷本的《启功丛稿》和北京师范大学出版社(微博)的《启功讲学录》及三联书店的《论书绝句》一百首中,其中像《急就篇传本考》《平复帖说并释文》《兰亭考》《山水画南北宗说辨》《董其昌书画代笔人考》等书画考辨文章,《碑帖中的古代文学资料》《谈诗书画的关系》《南朝诗中的次韵问题》《说八股》及《讲学录》中的《论文学》《论学术思想》《论古籍整理》 等论古典文学及文献学的文章都是见地深刻、在相关的学术领域中占有重要的、不可替代的地位。他的史学成就主要体现在中华书局校点的《二十四史》的《清史稿》(与人合作)一书,解决了很多长期难以解决的人名、地名、典章制度名及其他疑难问题。他的小学成就主要体现在文物出版社的《古代字体论稿》、中华书局的《诗文声律论稿》、商务印书馆(微博)的《汉语现象论丛》等专著中。《古代字体论稿》将文字学、文字史与书法学、书法史的研究紧密地结合在一起,实属兼顾这两个领域的开山之作,也是将学术与艺术相结合的典范。《诗文声律论稿》不但将复杂的诗词格律简明化,而且将声律现象引申到古“文”中,更是在王力系统外另树殊途同归的又一学派。他的红学成就主要体现在《红楼梦》注释及几篇《红楼梦》的论文(包括对民俗的考辨)中。人民文学出版社的“程乙本”,原想请俞平伯先生作注,但俞先生推荐了启先生。可以说解放后读者所读的大多都是启先生所注的《红楼梦》,只不过由于时代的原因,有的标出注释者,有的没标出注释者而已,这对推广普及《红楼梦》贡献甚大。他的敦煌学研究主要体现在与几位学者合作编著的《敦煌变文集》中。启先生小时曾正式皈依喇嘛教,法号“察格多尔札布”,故深通佛学,并将其智慧运用到学、艺之中。启先生治学有两大特点。一是继承了乾嘉学派及后来的章黄学派的传统,特重文献的搜集与考证,言必有据,绝不做空头文章。这主要受益于恩师陈垣校长。他在纪念恩师的《夫子循循然善诱人》一文中曾叙述道:“老师常说在准备材料阶段,要‘竭泽而渔’,意思即是要不漏掉每一条材料。”上述的那些书画论文都是这种学风的代表作。

二是独出机杼、别具只眼,充满了“启氏”智慧,道别人所未道或不能道。如论中国诗歌发展史曰:“唐以前的诗是长出来的,唐人的诗是嚷出来的,宋人的诗是想出来的,宋以后的诗是仿出来的。”短短的四句话真胜过一部诗歌史纲。又如论史学观曰:“后世秉笔记帝王事迹之书,号曰《实录》,观其命名,已堪失笑。夫人每日饮食,未闻言吃真饭,喝真水,以其无待申明,而人所共知其非伪者。史书自名实录,盖已先恐人疑其不实矣。又实录开卷之始,首书帝王之徽号,昏庸者亦曰‘神圣’,童騃者亦曰‘文武’。是自第一行即已示人以不实矣。”史识之高令人顿悟。又如论汉语词序排列的灵活性曰:“大漠孤烟直”五字,可组成十种句式,如果给它们各配上一个相关的诗句作背景,则其中的九种都可讲通。真乃匪夷所思的才人之论。再如论汉语声律学曰:诗人王仲宣为何喜欢驴,魏文帝又为何让吊者“各作一声以送之”?盖驴叫有四声也,并当众亲自模仿,闻者无不大笑,大笑之后无不佩服他的聪颖。再如论《红楼梦》 宝黛爱情的悲剧曰:“从前习惯‘中表不婚’,尤其是姑姑舅舅的子女不婚。如果姑姑的女儿嫁给舅舅的儿子,叫做‘骨肉还家’,更犯大忌。血缘太近的人结婚,‘其生不蕃’,这本是古代人从经验得出来的结论,一直在民间流传着。本书的作者赋予书中的情节,又岂能例外。”真可谓釜底抽薪之论。所以我们读启先生的文章,总能发现很多令人惊奇之处。